Lange überlegen muss sie nicht: „Ich habe leider noch keinen einzigen Tag gehabt, an dem ich mich richtig gesund gefühlt habe.“ Miriam Schneider läuft durch die Weinberge in Hohensachsen, die Kulisse passt zu einem unbeschwerten Spaziergang durch die Natur. Doch sie muss an sich arbeiten, um den Weg zu bewältigen, zu groß ist die körperliche Schwächung, die mit ihrer Coronainfektion einhergeht.

Nicht genug, dass die diagnostizierte Infektion mehr oder weniger ein Schock war und die dreiwöchige Isolation von ihrem Mann und den beiden acht- und elfjährigen Kindern im eigenen Haus und die insgesamt knapp fünf Wochen andauernde Quarantäne sehr an ihr zehrten – auch danach gingen die Beschwerden nicht weg.

Ein nicht abklingen wollender Husten, Halsschmerzen, Müdigkeit, starke Gelenk- und Muskelschmerzen wurden zu ständigen Begleitern „und spätestens zu diesem Zeitpunkt spürte ich, dass irgendetwas nicht stimmen kann“, erinnert sich die 38-Jährige. Hinzu kamen Herzrasen und ein in die Höhe schnellender Puls, der kurz darauf wieder abfällt, sie beschreibt es mit „totalen Entgleisungen“. Ihr Hausarzt reagierte schnell, drängte darauf, all das abzuklären.

Die Untersuchungen begannen. „Letztendlich war ich beim Pneumologen, Kardiologen und Neurologen und sie waren sich sofort relativ sicher, dass alles für Long COVID spricht.“ Der Vorteil dabei war, dass nach einem Jahr der Pandemie schon etwas mehr über die Krankheit bekannt war als zu Beginn des Ausbruchs. Trotzdem hat dieser Aspekt der Krankheit noch nicht den Stellenwert in der Öffentlichkeit, den er eigentlich haben müsste.

Denn mittlerweile gehen die Experten davon aus, dass etwa zehn Prozent aller Infizierten von Langzeitfolgen betroffen sind – quer durch alle Altersgruppen. Nachdem relativ schnell klar war, dass das Coronavirus über den Mund- und Rachenraum in den Körper eintritt, weiß man heute: Covid-19 ist keine reine Lungenkrankheit, sondern eine multisystemische Erkrankung. Das Virus kann praktisch jede Zelle des Körpers befallen, es leiden neben der Lunge auch andere Organe wie Herz, Nieren, Leber, Gehirn. Auch bei zunächst milden Verläufen können erhebliche Corona-Spätfolgen auftreten. Die Krankheit ist eben nicht mit einer Grippe zu vergleichen.

Das ist auch der Grund für Miriam Schneider, warum sie offen über das Thema spricht. Es geht ihr dabei nicht um ihre eigene Person, sie möchte vielmehr sensibilisieren; die Akzeptanz oder auch das Verständnis in der Gesellschaft fördern und andere erreichen, denen es so geht wie ihr.

Denn die eigene Hilflosigkeit, aber auch die des Gegenübers, sind nach ihrer Erfahrung oft sehr groß. Die Familie und Freundschaften sind sehr belastet durch die nicht enden wollenden Symptome, keiner weiß so recht, wie sich alles entwickelt und wie lange es noch andauert. Die Unsicherheit ist entsprechend groß, der Umgang damit ist für viele mit einem Fragezeichen versehen. „Ich wünsche mir, dass ich meinen kleinen Beitrag zur Aufklärung und auch zu weiteren Erkenntnissen leisten kann“, sagt sie.

Fest macht sie es unter anderem an Freundschaften: Auf der einen Seite wurden viele enger, ehrlicher und emotionaler. Auf der anderen Seite gab es aber auch Freunde, die sich zurückgezogen haben. „Da geht es nicht darum, dass sie nichts mehr mit mir zu tun haben wollen. Ich denke vielmehr, dass ich sie mit meiner Situation überfordert habe. Zusätzlich zu ihrem eigenen Leben, bei dem gerade jeder schauen muss, wie er mit den ganzen Umständen klarkommt.“

Wie schwer fiel es, die Diagnose Long COVID anzunehmen?

Miriam Schneider: Auch wenn die Ärzte gesagt haben, dass von den Symptomen her alles passt und meine Beschwerden fast schon wie aus dem Lehrbuch sind, denkt man selbst erst einmal, dass das doch irgendwie nicht sein kann und irgendwann einmal weggehen muss.

Gab es oder vielmehr gibt es trotzdem Tage, an denen man sich gesund fühlt?

Miriam Schneider: Am Tag selbst gibt es mal einen Vormittag, an dem man denkt, jetzt geht es ganz gut und es fühlt sich besser an. Doch es ist eigentlich ein permanenter Druck auf den Lungen, ich habe Muskel-, Glieder- und Kopfschmerzen. So richtig weg ist das alles irgendwie nie.

Das heißt, man muss erst einmal lernen, damit umzugehen?

Miriam Schneider: Das auf jeden Fall. Manchmal ist es so, dass du dich mehr in der Kraft fühlst und denkst, jetzt geht es aufwärts. Ich selbst bin vom Typ her eher so, dass ich mehr mache, und dann haut es dich ganz schnell total zusammen. Mittlerweile weiß ich auch, wenn ich mich belaste, dann kommt sofort ein Tief hinterher. Es ist eine komplette Leistungsminderung. Da ist nichts mehr, wie es einmal war. Und ich muss wirklich ganz langsam machen. Denn bis man das alles versteht, vergeht eine Weile.

Bis zu ihrer Erkrankung war sie viel in der Natur unterwegs: mountainbiken, joggen, bergwandern. Wenn sie davon erzählt, ist eine Sehnsucht zu spüren, auch wenn sie sich sicher ist, „dass das irgendwann auch wieder sein wird“. Bis dahin ist sie auf Unterstützung angewiesen, denn mittlerweile hat sie akzeptiert, dass sie es nicht alleine schaffen kann.

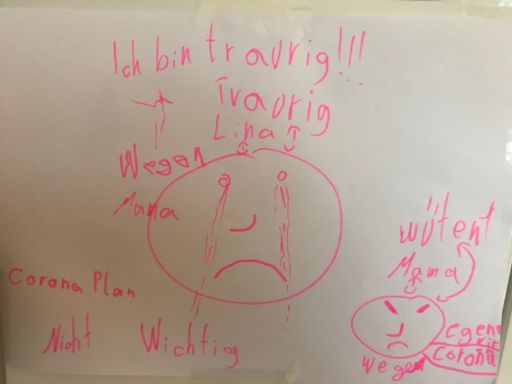

Ihre Familie spielt dabei eine wesentliche Rolle: Ihr Mann Michael bietet ihr Halt und unterstützt sie nach Kräften, ihre Kinder gehen zumeist unbefangen mit der Krankheit ihrer Mutter um und lenken mit ihrer kindlichen Art den Blick auf die schönen Dinge, die es trotz allem immer noch gibt. Dieser kindliche Impuls ist für sie extrem wichtig, „denn ich bin ja immer noch die Mama und da ist es auch in Ordnung, dass nicht immer Rücksicht genommen wird. Wenn man krank ist, wünscht man sich aber auch immer mal wieder mehr Ruhe, gerade wenn einem sprichwörtlich der Stecker gezogen wird.

Ihre Familie spielt dabei eine wesentliche Rolle: Ihr Mann Michael bietet ihr Halt und unterstützt sie nach Kräften, ihre Kinder gehen zumeist unbefangen mit der Krankheit ihrer Mutter um und lenken mit ihrer kindlichen Art den Blick auf die schönen Dinge, die es trotz allem immer noch gibt. Dieser kindliche Impuls ist für sie extrem wichtig, „denn ich bin ja immer noch die Mama und da ist es auch in Ordnung, dass nicht immer Rücksicht genommen wird. Wenn man krank ist, wünscht man sich aber auch immer mal wieder mehr Ruhe, gerade wenn einem sprichwörtlich der Stecker gezogen wird.

Dann ist es schwer, den Kindern zu erklären, dass man sich rausnehmen muss.“ Mittlerweile habe man sich aber arrangiert „und ich bin wirklich froh, dass sie da sind.“ Einen großen Beitrag leistet auch eine Freundin, die jeden Morgen mit ihrem Hund läuft. Von ihren Spaziergängen schickt sie täglich Sprachnachrichten, nimmt Miriam Schneider so mit auf ihre morgendliche Runde. Der Wind rauscht, die Vögel zwitschern – es ist Ablenkung und Krafttanken in einem; das seit mittlerweile vier Monaten – „ich finde das grandios“, sagt sie. Ihre Arbeitskollegen schicken Aufmunterungspakete und machen ihr immer wieder deutlich, dass sie auf sie warten. „Das alles gibt Kraft, die so dringend benötigt wird“, schreibt Miriam Schneider an dem Tag, als sie das erste Mal in Kontakt mit der Redaktion ist.

Hilfe ist unerlässlich

Das eine sind die körperlichen Symptome, das andere ist die psychische Belastung, mit der umgegangen werden muss. „Man hat gar keine andere Wahl“, sagt sie, was allerdings schwerer ist, als es sich anhört. Manchmal wolle sie das alles einfach nur loswerden, „du machst und tust, doch Machen und Tun sind dann genau das Falsche.“ Machen im Sinne von „Das wird schon wieder“ werde ganz schnell abgelöst von irgendeinem neuen Symptom, „das wie aus dem Nichts auftaucht und deinen eigenen Plan durcheinanderwirbelt.“ Was sie mittlerweile gelernt hat: „Du musst im Kopf flexibel sein, um mit diesem ständigen Auf und Ab klarzukommen. Und das schafft man nicht alleine.“

Es war einer der wenigen Momente, in denen ihr klar wurde, dass sie Hilfe braucht. Dann ist es gut, dass sie medizinisch gut betreut wird, in der Physiotherapie wird beispielsweise ein auf sie speziell abgestimmtes Programm entwickelt, denn der Heilmittelkatalog sieht für Long COVID noch keine spezielle Physiotherapie vor. „So etwas hilft mir dann weiter im Umgang damit, weil ich mich gut aufgehoben fühle.“ Auch wenn sie das Meiste aus der eigenen Tasche bezahlen muss.

Eine Selbstverständlichkeit ist dies für Long-COVID-Patienten nicht, was ihr selbst immer wieder in einer Selbsthilfegruppe begegnet, der sie mittlerweile beigetreten ist. Hier tauscht man sich aus, teilt Beiträge, gibt sich gegenseitig Tipps. Und in dieser Gruppe sind viele, die keine so eindeutige Diagnose haben wie sie selbst. „Diese Leute müssen ihre Ärzte erst einmal überzeugen, dass sie sehr wahrscheinlich ein Long-COVID-Patient sind. Das macht es natürlich schwer, wenn du auf der Ebene zunächst einmal keinen Halt hast.“ Für sich selbst hat sie anstelle von Sport das Malen für sich entdeckt. Immer wieder nimmt sie den Pinsel in die Hand – es ist ihre Art des Ausgleichs.

Eine Selbstverständlichkeit ist dies für Long-COVID-Patienten nicht, was ihr selbst immer wieder in einer Selbsthilfegruppe begegnet, der sie mittlerweile beigetreten ist. Hier tauscht man sich aus, teilt Beiträge, gibt sich gegenseitig Tipps. Und in dieser Gruppe sind viele, die keine so eindeutige Diagnose haben wie sie selbst. „Diese Leute müssen ihre Ärzte erst einmal überzeugen, dass sie sehr wahrscheinlich ein Long-COVID-Patient sind. Das macht es natürlich schwer, wenn du auf der Ebene zunächst einmal keinen Halt hast.“ Für sich selbst hat sie anstelle von Sport das Malen für sich entdeckt. Immer wieder nimmt sie den Pinsel in die Hand – es ist ihre Art des Ausgleichs.

Auch der Freundeskreis spielt weiter eine große Rolle, denn von dort wird ihr immer wieder signalisiert, dass es nun mal so ist und dagegen ankämpfen nichts bringt. Trotz allem setzt sie sich auch Ziele. „Es gibt gewisse Marker, wie beispielsweise der Zeitraum von zwölf Wochen nach der Infektion, da sollte es besser werden. Das war auch mein erstes Ziel.“ Doch in der Zwischenzeit passiert auch etwas mit dem Körper – er baut weiter ab. So gingen zwölf Wochen vorbei, in der 13. Woche kamen auch noch extreme Geruchs- und Geschmacksstörungen hinzu. Hatte sie in der Akutphase den kompletten Verlust dieser beiden Sinne erlebt und konnte in der Zeit danach vieles wieder schmecken und riechen, hat sich mittlerweile alles ins Gegenteil verkehrt; beispielsweise riecht das Shampoo plötzlich nach verfaulten Kartoffeln. Auch ihre Pulsentgleisungen sind immer noch da. „Jetzt ist mein Ziel sechs Monate. Der nächste Punkt, von dem man sagt, dass es besser wird.“

Es ist eine vorsichtige Schätzung und die damit verknüpfte Hoffnung auf Besserung: „Ich sollte aufhören, mir für jede Woche ein Ziel zu setzen. Das habe ich am Anfang so gemacht, doch daran bin ich kläglich gescheitert.“ Jetzt möchte sie es erst einmal schaffen, den normalen Alltag wieder bewerkstelligen zu können. Auf Joggen oder Biken freut sie sich schon heute, es ist aber nicht ihre erste Priorität. Dies zu erkennen, bedeutet für sie einen gewaltigen Schritt, denn vor ihrer Erkrankung drehte sich viel um Leistung im Job und darüber hinaus – „ich war ständig in Bewegung. Da ist gerade gar nicht daran zu denken.“ Man werde gezwungen, geduldiger zu werden, damit einher geht ein Perspektivwechsel. Der Begriff Demut wäre dabei zu pathetisch, „ich glaube eher, dass die Dankbarkeit immer mehr in den Fokus rückt. Ich habe schon vorher viel wahrgenommen und mich immer wieder an kleinen Dingen erfreut. Doch letztendlich bin ich dankbar, dass ich mich trotz allem immer noch bewegen, unterhalten kann. Dass ich Menschen um mich herum habe, denen ich wichtig bin und die im Gegenzug mir wichtig sind.“

Es ist eine vorsichtige Schätzung und die damit verknüpfte Hoffnung auf Besserung: „Ich sollte aufhören, mir für jede Woche ein Ziel zu setzen. Das habe ich am Anfang so gemacht, doch daran bin ich kläglich gescheitert.“ Jetzt möchte sie es erst einmal schaffen, den normalen Alltag wieder bewerkstelligen zu können. Auf Joggen oder Biken freut sie sich schon heute, es ist aber nicht ihre erste Priorität. Dies zu erkennen, bedeutet für sie einen gewaltigen Schritt, denn vor ihrer Erkrankung drehte sich viel um Leistung im Job und darüber hinaus – „ich war ständig in Bewegung. Da ist gerade gar nicht daran zu denken.“ Man werde gezwungen, geduldiger zu werden, damit einher geht ein Perspektivwechsel. Der Begriff Demut wäre dabei zu pathetisch, „ich glaube eher, dass die Dankbarkeit immer mehr in den Fokus rückt. Ich habe schon vorher viel wahrgenommen und mich immer wieder an kleinen Dingen erfreut. Doch letztendlich bin ich dankbar, dass ich mich trotz allem immer noch bewegen, unterhalten kann. Dass ich Menschen um mich herum habe, denen ich wichtig bin und die im Gegenzug mir wichtig sind.“

Der Wille ist Fluch und Segen

Am Ende dürfte eine Reha-Maßnahme stehen, doch die Wartezeiten sind recht lange „und ich hoffe einfach, dass sich bei mir bis dahin alles so erledigt hat, dass ich das gar nicht mehr benötige. Und ganz ehrlich: Eine Reha wäre für mich das letzte Mittel, um endlich aus dem Ganzen rauszukommen.“ Zumal die Auswahl einer passenden Maßnahme gar nicht einfach ist, auch wenn es mittlerweile immer mehr Kliniken gibt, die Post-COVID-Programme anbieten und interdisziplinär arbeiten. Trotzdem muss ein Schwerpunkt gesetzt werden. Pulmologie, Neurologie oder auch Kardiologie – das Feld der Möglichkeiten ist sehr groß und auch nach mehr als einem Jahr nur in Teilen enger abgesteckt.

Miriam Schneider ist zuversichtlich, dass am Ende alles gut wird. Einen Teil dazu trägt auch ihr eigener Wille bei, der für sie Fluch und Segen zugleich ist. Bei aller Leichtigkeit, starkem Willen und Optimismus, den sie in dieser Situation versuche zu zeigen, müsse man aber auch sehen, welch herausfordernde Zeit ihre Familie und sie selbst sowie Personen, die ihr versuchen zu helfen, durchleben. „Oft sind wir, vor allem ich, am Boden zerstört, ohne wirkliche Perspektive, wann und wie ich wieder genesen werde. Mein starker Wille hilft mir sicherlich, oft macht es mir und allen anderen dieser aber viel schwerer. Anstelle von ‘Der Weg ist das Ziel’, heißt es bei mir oftmals ‘Die Ziele sind im Weg!’

sf // Bilder: Miriam Schneider // Foto: Sascha Lotz

Long COVID betrifft alle Altersgruppen

Etwa zehn Prozent aller COVID-19- Infizierten leiden an Langzeit-COVID, mittlerweile ist Long COVID ein allgemeingültiger Begriff. Betroffen davon sind alle Altersgruppen – unabhängig von der Schwere der Infektion und des vorherigen Gesundheitszustands. Auch nach asymptomatischen, milden und moderaten COVID-19-Infektionen werden bei statistisch Genesenen immer wieder Erkrankungen von Herz, Niere, Leber, Lunge, Psyche sowie des Nerven- und Immunsystems diagnostiziert. Das Fatigue-Syndrom und zum Teil schwerwiegende neurologische und immunologische Symptome gehören zu den häufigsten Beschwerden. Langzeit-COVID-Betroffene wurden oft weder ambulant noch stationär behandelt und teilweise nicht oder zu spät getestet. Laut einer vorläufigen amerikanischen Studie sind 45 Prozent der Langzeiterkrankten nach über sechs Monaten nicht in der Lage, Vollzeit zu arbeiten, 22 Prozent sind arbeitsunfähig. Berufstätige in der Kindererziehung und im Gesundheitswesen sind überdurchschnittlich betroffen. Mittlerweile gründen sich bundesweit immer mehr Selbsthilfegruppen, in der Region gibt es jeweils eine Gruppe in Mannheim und Heidelberg. Informationen gibt es unter anderem auf nakos.de

Zusätzlich gibt es Post-COVID-19-Ambulanzen. In Mannheim hat das dortige Zentralinstitut für Seelische Gesundheit (ZI) eine Anlaufstelle für Betroffene von Langzeitfolgen einer Covid-19-Erkrankung geschaffen, der Schwerpunkt liegt auf neuropsychologischen Symptomen. Betroffene können sich unter der Nummer 0621/1703-2850 in der Post-Covid-Ambulanz des ZI melden.